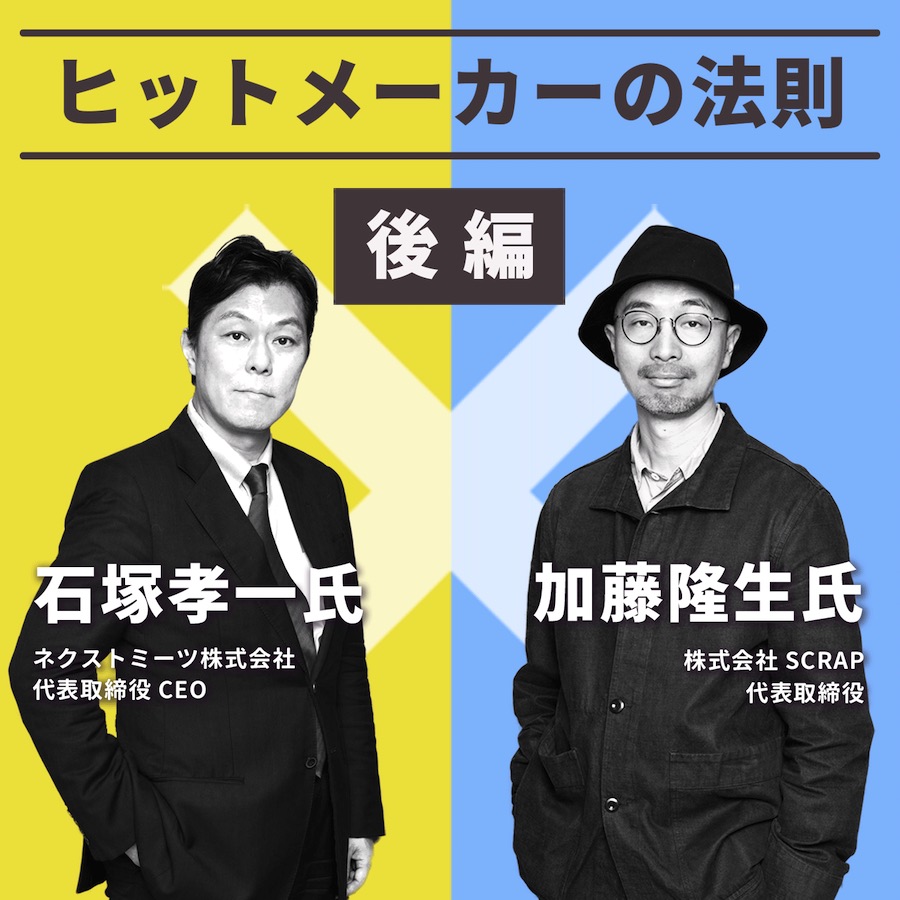

老若男女が熱狂する「リアル脱出ゲーム」を生み出したヒットメーカーの法則とは!?「石塚孝一氏×加藤隆生氏」スペシャル対談【後編】

今回の「後編」では、株式会社SCRAP 代表取締役 加藤隆生氏が“ヒットメーカー”になられるまでの道のりと、いま“ヒットメーカー”として活躍されている現状について、NEXT MEATS Holdings CEO ⽯塚孝⼀⽒にお話をナビゲートしていただきます。

>>>代替肉の研究開発を行い、創業7ヶ月でネクストミーツをアメリカ市場へ上場させたヒットメーカーの法則とは!?「石塚孝一氏×加藤隆生氏」スペシャル対談【前編】はこちら

音楽活動のために必死で活動した結果が重なり合い、産みだせた奇跡の賜物!?リアル脱出ゲームの誕生秘話について

加藤社長:石塚CEOの経歴と視野が、かなり波乱万丈かつグローバルだったので、私のターンが面白い話なのかどうか、微妙に思えてきました。

石塚CEO:いやいや、加藤社長のビジネス「リアル脱出ゲーム」はもう10数年もの間、ずっと第一線で大ヒットを続けられていますよね。うちの幹部社員も家族ぐるみで熱狂していると聞いていたので、今日はお会いしてお話ができるのを、心待ちにしていました。それだけのヒット企画をお持ちなのですから、グローバルでも勝負できると思っています。

加藤社長:リアル脱出ゲームも、コロナ前にはアジア、そしてアメリカでも、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨークで開催して大歓迎を受けたのですが、弊社もファイナンス目線とグローバルな視野を持てば、より大きなビジネスに発展するものでしょうか?

石塚CEO:これだけの企画力と実行力ですし、特にアメリカは一軒家を改造したミステリーハウスという施設でお金を支払って遊ぶという文化が浸透していますから、十分チャンスがありますよね。

加藤社長:なるほど。こんなオープンな場所じゃなくて、2人だけで密かにビジネスのお話をしたいと思うところなのですが、せっかくの機会なので、私自身とビジネスのお話をさせていただこうと思います。

石塚CEO:楽しみです。是非よろしくお願いします。加藤社長のバックグラウンドからお聞きしても良いですか?

加藤社長:はい。生まれは岐阜県ですが、小学校低学年から京都に移り住みました。そこから東京に出てくる35歳まで、ずっと京都で育ちました。

石塚CEO:元々イベント企画のお仕事をされていらっしゃったのでしょうか?

加藤社長:いえ、私、いまはリアル脱出ゲームが本業のメインになっているのですが、熱烈マングースとロボピッチャーという2つのバンドで音楽は現在も活動しているプロのミュージシャンなのです。京都にある同志社大学を卒業して、地元京都の印刷会社に就職。そこで出版と営業の仕事に2年間たずさわって、その後30歳でプロのミュージシャンとしてメジャーデビューしました。石塚CEOのファイナンス目線とは全く真逆の人生で、当時は大きなお金を稼ぐという目線も発想もなく、どうしたら安いコストで楽しく生活ができるか?を考えて生きていた人でした。

石塚CEO:そんな加藤社長が今の本業に至る原点とはどのような出来事だったのですか?

加藤社長:結果として、印刷会社で働いた経験とミュージシャンという職に進んだこと自体が少なからず意味を持ち、繋がることになるのですが、その鍵は自分のバンドの音楽活動やイベントについて宣伝するために発行した「Free Paper」でした。媒体自体の趣旨としては若者向けのカルチャー誌というところでしょうか。ちなみに媒体名は「SCRAP」それが今の社名になっています。

大昔だとFree Paperでも広告掲載などで収益が上がったりしたようなのですが、私の時代では既にそのビジネスモデルが崩壊していた暗黒時代。紙面を広告掲載で収益化するという事ではなく、紙面で毎号1回必ず自社イベントの告知をして、その集客の売上でマネタイズするという間接的な方法でなんとか収益を確保していました。とはいえ、お金は入ってはスグに出ていく。まさに自転車操業。

石塚CEO:自社イベントは主に音楽イベントだったのでしょうか?

加藤社長:メインの活動が音楽だったので、もちろん音楽イベントは実施していましたが、毎月音楽で集客化・収益化をするのは至難の技だったので、音楽に関係なく集客・収益化に繋がるかもしれないと浮んだ企画は、いかなるジャンルでも「とにかく実践しよう」と血眼になって試みました。イベントの集客がなければ、収益源が無くなり、自転車操業のFree Paper「SCRAP」が崩壊してしまう。結果、バンドの宣伝はおろか活動不能にまで陥ってしまう。それは絶対に避けなければと。

石塚CEO:血眼になって実践した企画というのは経営者として心に響きます。ぜひ聞いてみたいです。

加藤社長:例えば「最強失恋伝説決定戦」という企画でご説明させていただきますと、雑誌で恋愛に関する特集は多数あるけれど、失恋の特集は少ないから読者の興味関心に繋がるだろうと考えてまず紙面を制作します。そして、その特集は実際に辛い失恋を経験した共感度の濃い人が読んでくれるだろうという仮説を元に、読者が自分の失恋体験をライブハウスステージ上のマイクで語り、参加者同士がその失恋の辛さを共有し合うというイベントを開催すると告知しました。そのイベントの最後には参加した人の誰が一番悲しい失恋をした人なのか?あの人じゃないか?いやあの子の方がもっと可哀想なんじゃないか?…という最強の失恋者を参加者同士の投票で決定するということから「最強失恋伝説決定戦」というイベント名に。他には参加者が乙女チックなポエムをひたすら朗読する「乙女チックポエムナイト」や、理系の定理をロマンチックにプレゼンテーションし合う「ロマンチック理数ナイト」等、こんな感じで濃いコミュニティの人が集まるイベントを思いつくまま、ひたすら打ち続けていました。

石塚CEO:イベントの臨場感がひしひしと伝わってきます。でも、視点や発想、展開方法がさすがクリエイターですね。感心しました。

加藤社長:そして、そんな企画の中のひとつが「リアル脱出ゲーム」だったという訳です。

2007年7月7月、七夕の京都で人生の転機が突然やってきた。

加藤社長:リアル脱出ゲームは2007年7月7日に京都のギャラリーをお借りして開催しました。Free Paper「SCRAP」の1ページに「出口の見えない人生に、“脱出ゲーム”はいかがかしら?」というキャッチコピーと共に告知記事を載せたところ、すぐに反響があり150人くらいの方がイベントに参加してくれました。

石塚CEO:どのくらいの広さで実施されたのですか?

加藤社長:ワンルームマンションの一室のような狭い場所でした。そこに次々とお客さんが鮨詰め状態で、流れ作業のようなフローで謎解きを実施。いま考えると密の状態もそうだし、よくあのオペレーションで実施できたなと振り返れるのですが、当時は必死にイベントをこなしました。

石塚CEO:参加されたお客さんの満足度はいかがでしたか?

加藤社長:鮨詰めで、流れ作業と聞くと「酷いイベントじゃないか!?」と想像してしまいますよね。ところが、参加者のみなさんは「秀逸な謎解きだった」「異次元の体験だった」「次回も是非参加したい」とすこぶる高評価でした。

石塚CEO:それは、加藤社長が血眼になって自社イベントを打ち続けてきたことによる鍛錬とノウハウの熟成度、そしてなにより自身がミュージシャンであるというエンターテイナー気質がもたらした賜物だったのかもしれませんね。

加藤社長:そうすると、参加者のどなたかが、その感想を SNSミクシィで6万人の登録者がいたデジタルゲームの「脱出ゲームコミュニティ」というスレッドに「こんな凄いイベントに参加して来たよ」と書き込んでくださって、その日にいきなり数百通のメールが全国から来るという現象が起こりました。内容としては「東京で開催してくれませんか?」「うちの地元でも開催してくれませんか?」という問い合わせが殆どでした。

その後、1年間は京都でイベントを4回ほど実施。それらのイベントには、わざわざ全国各地から、多くの方がお越しいただくことになりました。企業のご担当の方も多く視察に来られて体感され、このイベントをもっと大きくしていきましょうという提案がどんどん増えていきました。3年後には東京ドームでイベントを実施したのですが、チケットが完売。これはしっかりとした取組みでやっていかなくてはと心に決めて常設店舗を持ったのが2012年のことです。新型コロナウィルスの蔓延が始まった2021年、それこそ不要不急の外出禁止という時までは、大きなビジネス上のトラブルなどはなく、最大日本で17店舗、海外も含めると約20店舗、最大規模であった名探偵コナンの全国ツアーでは47都市50箇所近くの会場で開催と、会社とイベントが順調に成長していった。ざっと話しますと、私とビジネスの歴史はこのような歩みです。

石塚CEO:リアル脱出ゲームという名前ですから、コロナ禍ではご苦労も多かったと思いますが、ポストコロナでの加藤社長のビジョンはどのようなものなのでしょう?

加藤社長:私が社員に常々言っていることなのですが「ビジョンを持つな」「今できる一番面白いことをやり続けよう」という事を引き続き、実践していくことです。そもそも私たちのようなクリエイター集団はビジョンを掲げて、その流れを生み出すというよりは、とにかく目の前の事に全力を注いで、その時のベストを出し続けていくことで、成長すると考えています。変な表現になりますが、ビジョンを掲げても自分たちの思うように進まない事が殆どなのだから、目の前のベストをクリアすることで実績が積み上がって、それが次に繋がっていくというのが1番のビジョンの持ち方であり、方法だよと。だから、100本の企画を大事に温めておくという行為は一切しないで、その時にベストだと思った1本の企画をすぐに世に出していく。どんなに良い企画だと思っていても、出さないと何も起こらない。出せば何かが起こる。リアル脱出ゲームは実際にそれが起こった。だから、それがうちの会社の唯一といって良い「社是」かもしれません。

私が淡々とやって来たのは「コンテンツを生み出して、磨いていく」という繰り返しの作業でした。会社ですから銀行とのお付き合いという意味でもファイナンスとの関わりは当然ありますが、石塚CEOのファイナンス視点や株式の考え方はこれまで必要なかったと言えばそうなのですが、知らなかったから必要と思わなかったのかな?とも考えさせられました。また違う場所でレクチャーを兼ねて極秘会談ができたら嬉しいです。

石塚CEO:加藤社長なら、いつでも、喜んで時間をつくらせていただきますよ。

ヒットメーカー二人に訊く、オートミールビジネスの発展方法は!?

編集部:今、世界的に注目され、日本でも急成長をしているオートミールというマーケットですが、まだ日本人の食習慣には馴染みがないのが事実。どうしたら日本人に浸透するのか?新しい習慣をつくる、ヒットを生み出すというご実績のあるお二人だからこそ想像できるアイディアやヒントなどをお聞かせください。

加藤社長:もし僕がオートミールの会社の社長だったら、社員全員に「一人でも多くの人にオートミールを知ってもらって、その魅力を理解してもらうための企画書」を考えてくださいと言うでしょう。そして、「え?嘘でしょ!?それもやるんですか?」と言われるくらいみんなの企画を全部やりきるという事を実践すると思います。突然、ゆるキャラとか作り出したりして「え?加藤さん、今更ゆるキャラをやるのですか!?」とか周囲に驚かれたりしながらも、「だって、全部やりきるって決めて挑んでいるからね。」と言い切って、毅然とした態度でやり続ける。一瞬のブームを狙って大きなものを仕掛けていくよりは、小さなアイデアや、愛情や気遣いのあるコミュニケーションや企画を折り重ねて、大きなうねりに仕上げていくと言う感覚でしょうか。習慣やカルチャーというものは根付いていくものだから、まずはどの方法が根付きやすいかを沢山トライして、次に「これだ!」と思ったものに全エネルギーやバジェットを投下していく。私なら、うちの会社なら、そういうやり方をするだろうと思いました。

石塚CEO:ハーバード・ビジネススクールで実際にあったケーススタディというカリキュラムで「アメリカ企業がインド市場にシリアルを売り込むには?」というテーマがありました。そこでは実際に企業がトライした事実を元にビジネスの失敗と成功の事例を学び、その内容と個々の考えを受講者間でディスカッションしていくというのがこのプログラムの内容なのですが、その授業を例にすると、アメリカ企業K社さんは「インドの朝ごはんより、米国のシリアルの方が健康に良いのだから、これを食べるべき」という高圧的なプロモーションを用いてインドでシリアル販売のローンチを展開しました。ところがインドは朝に温かいミルクを飲む習慣があるので、温かいミルクにシリアルを混ぜると柔らかな食感になってしまい美味しくなくなってしまう。なのに「アメリカ推奨のシリアル食はインドの朝食より健康的」と企業が謳い続けたことでインドのお母さん達から反感を抱かれてしまい、ローンチは失敗してしまうことになります。そこで企業は反省し、インド社会に適したシリアルとは何か?を研究し、様々な商品展開と価格設定でテスト販売を積み重ねるという展開にシフトします。加藤社長がおっしゃっていた企画をどんどん試すというマーケティング活動ですね。いわゆるローカライゼーションという手法です。その結果、インドでもシリアルがだんだんと消費者に支持されるようになり、今では巨大なマーケットに成長したというお話です。

日本のオートミール市場も少し似ていると感じていて、いまオートミールが注目されているのは企業からのプロモーション先行のプッシュ型ニーズではなく、コロナ禍で巣ごもりの食事が増えた中で、低糖質や低GIなどの健康やダイエット機能を求める消費者が増加した結果のプル型ニーズですよね?そうであれば、オートミールビジネスで企業が成功したいならば、インドの例が参考になると思うのですが、日本人にとって馴染みやすいオートミールとは一体どんなものなのか?ということに焦点を置いて、研究をし、加藤社長のおっしゃるようにより多くの方に食べてもらうという機会を重ねていけば、おのずとリピーターが増えて、成功していくのではないでしょうか?私自身、学生時代にアメリカでオートミールを食べた時に好みに合わなかったという記憶があるので、いま注目されてチャンスなのであれば、日本人にとって美味しいものをしっかりと見据えて、開発すればビックヒットが生まれる。つまりはローカライゼーションが鍵となる。そんなイメージです。

編集部:全く異なる業界のヒットメーカーのお二人に、異なる目線でオートミール市場の発展に関するアイデアとヒントをいただき大変参考になりました。最後に本日のご感想をお聞かせください。

石塚CEO:まさにアーティストな方だなぁと感じました。そして、加藤社長が凄いのはアーティストなのに1点ものだけをやるのではなく、思いついたものすべてを実行される気概と突破力があること。これが成功されている方の凄さですよね。私も改めて、考えているだけじゃダメだと刺激になりました。素敵な出会いをありがとうございました。

加藤社長:いや、世の中には凄い方がいるんだなという感想です。私の知らない事をたくさんご存知ですし、興味深いお話がたくさん聞けました。お会いできて良かったです。いい機会でしたし、とても楽しかったです。

編集部:本日は貴重なお時間をありがとうございました。

石塚CEO&加藤社長:ありがとうございました。

取材・文章・構成・取材コーディネート/毛利努(MORRIS STRATEGY & DESIGN CONSULTS,LLC.)取材協力/工藤実衣菜(Oatmeal BUSINESS 編集部|MIIand)