OEM受託・PB開発・自社ブランドでの事業参入、ベンチャー精神に満ちた創業100年企業が見据える食の未来|株式会社勅使川原精麦所編

ファーストペンギンを追え!…オートミール市場の覇者を目指し、既にビジネスを先行している企業(ファーストペンギン)をオートミールビジネス編集部が取材。彼らはどの角度の視点でこの市場を捉え、ビジネスの参入を決定したのか!?これからオートミールビジネスを目指す全ての経営者、担当者が第一歩を踏み出すために参考となる貴重なインタビューをお届けしていきます。

各時代の食シーンの課題に取り組み、精米・精麦事業の進化をリードしつつ、日本の食と農業の未来に貢献できる新規プロジェクトを積極的に生み出す。また、他社に先駆けて参入したオートミール事業はOEMの機能提供から、プライベートブランドの開発、そして自社ブランドによる商品の展開と、総合的な流通形態を構築。穀物と向かい合って100年、新たなチャレンジと快進撃を続けている株式会社勅使川原精麦所 代表取締役社長 勅使川原 唯男(テシガワラ タダオ)様にお話をお聞きしました。

創業から100年、時代と共に歩み続ける株式会社勅使川原精麦所

―編集部:大正9年創業、昭和21年会社設立と歴史ある株式会社勅使川原精麦所ですが、精麦事業等を始められた経緯やきっかけはどのようなことだったのでしょうか?

勅使川原社長:始まりは、曽祖父が自宅の軒先でお米や麦、味噌、醤油、油を仕入れて販売する米穀雑貨商を営んでいたことだと聞いております。当時は物資が乏しくて手に入りにくい時代でしたので、仕入れたものを販売することは、多くの人々に喜ばれたそうです。

その後、二代目の勅使川原代吉が麦の皮を剥いて食べやすくして提供し始めたことが、精麦事業の始まりです。大麦は皮を剥いて食べやすくしないと食べられないため、精麦の機械を一台購入し、昭和21年に現住所に工場を建設し、精麦業を開始しました。

―編集部:時代の移り変わりに伴い、どのような変化や工夫をされてきたのでしょうか?

勅使川原社長:国が食糧管理法によって、お米や麦などの流通を規制していた時代に、昭和36年頃から、食用の大麦を畜産の飼料に転用するという政策が始まりました。

そのタイミングで弊社も、飼料用大麦の加工を開始し、余剰麦処理、特別麦加工を行いました。さらに、昭和45年頃には、余剰米の処理として、精麦会社で精米して砕き、メーカーの原材料として販売するという国の政策が始まり、政府米穀原材料用委託変形加工も開始。それを機に、昭和45年からお米の事業にも携わるようになりました。

平成5年には、平成の米騒動と呼ばれる大凶作があり、お米が不足する事態が発生、緊急でアメリカやタイなど海外からお米を輸入する事態に陥り、新食糧管理法が制定されました。この不足の事態に備えて国が動き出し、100万トンの備蓄が決定。全国で保管先を探している中で弊社にも依頼があり、倉庫を建設しました。この国の備蓄米保管をきっかけに、倉庫業を開始しています。

待ち受ける幾多の苦難、組織再編と経営方針の確立

―編集部:社長ご就任後、待ち受けていた課題などはございましたか?

勅使川原社長:就任前の話ですが、社長就任の直前、専務として働いていた時に、様々な苦難に見舞われました。当時社長を務めていた父親が体調を崩して入院していた時に、取引先が倒産して、約5000万円の不渡りの被害に遭うという大きな打撃を受けました。社長不在の中、私が何とかしなければならないと思いましたが、経理担当からお金が回収できないという連絡を受けた時は、頭が真っ白になりました。その上、数日後に父親が他界、身内が不慮のトラブルを起こしてしまうなど、この苦難がわずか3週間の間に発生し、生きている意味を見失うほど絶望的な気分になりました。しかし、自分が会社を守らなければならないという使命感で、必死に対処し続けました。

就任後の課題は、社内体制の構築でした。当時の会社は、従業員がわずか14、5人程の零細企業で、会社としての組織や体制が整っているとは言えず、右腕となる番頭も不在、経営理念や経営方針も明確ではありませんでした。社長になってからこのような状況に気がつき、理念や方針、事業計画書などを自分で0から作り上げるとともに、会社の目指すべき方向性や目標を明確にしました。社内体制を整えることで、会社としての力を高めることができました。

生きることの根幹を支える“農業”の魅力

―編集部:勅使川原社長がお考えになる、農業本来の魅力についてお聞かせください。

勅使川原社長:農業というのは、生きるということの本質に関わる仕事だと私は思います。極論ですが、スマートフォンや車はなくても生きていけますが、食べ物がなかったら生きていけませんよね。そのくらい生きるということに直結している仕事が農業なのです。農家の方々とお話をしていて感じたのは、米作りなどは年に1回しかできないから経験を積むのにも年数がかかるということです。50歳を過ぎているベテランの農家さんでも、米作りは30回しかしたことがないから自分はまだ熟練者の域に達していないとおっしゃるんです。しかもその一回一回が、天候も気温も毎年異なるため、同じ条件でできたことは一度もないということです。何年やってもその年毎に異なる。その大変さや新鮮さがやりがいなのだと聞いた時に、私は深く共感し、とても尊敬すべき尊い職業だと改めて実感しました。

勅使川原社長:農業の人手不足が深刻な問題となっている現代、国は若年層にも農業に挑戦していただくように勧める活動を行っていますが、実際は都会から地方に移住して農業に取り組んでみたものの、挫折してしまうという方も少なくありません。天気が悪かったら一年かけて育てた作物が一瞬で台無しになる可能性があります。農業のハードルを下げることはいいことですが、リスクもしっかりとお伝えしながら、やりがいや魅力もお伝えすることが必要だと考えています。農業は生きるということの本質に関わる仕事ですから、それに見合った情熱や責任感が求められますので、覚悟を持って挑戦していただくことが大切だと思います。

―編集部:コロナウイルスの大流行で、世界的な大被害を受けましたが、直面した課題などはございましたか?

勅使川原社長:コロナで食料自給率の危機感が現実のものとなったと私は感じています。 世界の人口が増え続け、毎年どこかで内戦や戦争が勃発している中、コロナ前の2019〜2020年頃の日本は、約60%も海外からの輸入に依存していました。何かが起きた場合、輸入が止まるという可能性を誰もが昔から知っているはずなのに、一向に改善されず。

しかし、世界的に大問題となったコロナ禍を機に、輸入が一気に途絶え、国内の多くのサプライチェーンが大打撃を受けました。食料は入ってこない、部品や材木は入ってこない、半導体が不足しているなど、何もできない状況に陥り、これまであいまいにされていた課題が、コロナを皮切りに一瞬にして現実味を帯びたと感じました。

勅使川原社長:私自身、社長に就任した際から“景気が悪いから売り上げが落ちる”という社会情勢の影響を受けない会社を作りたいと思っていました。コロナ禍で、弊社がメインで取引をしているBtoB関連は打撃を受けた一方、緊急事態宣言の発令に伴い行動が制限されて家庭内の需要が高まり、スーパーやドラックストアの売り上げが増加。弊社もオートミールを始めスーパー向けやドラッグストア向けの商品の売り上げが向上しました。社会がどんな状況だろうと、その影響に左右されずに成長する会社を作ってきたので、コロナによる世界的大混乱の中で、総合的にはほぼプラマイゼロの被害で乗り越えられたということは良かったと思います。

「むすぶプロジェクト」|地産地消で食料自給率アップに挑戦

―編集部:「むすぶプロジェクト」発足の経緯について、お聞かせください。

勅使川原社長:「むすぶプロジェクト」という名前は実は後から付けたプロジェクト名なんです。初めは平成18年に「大豆工房おらが」という事業を立ち上げたのが始まりでした。以前からポストハーベストや残留農薬の問題があり、当時の食料自給率は約40%にとどまっていました。国は号令をかけるばかりで具体的な政策が無く、このままではいけないと感じて、大豆工房おらがの事業を立ち上げました。

当時、大豆はわずか4%程しか国内で生産しておらず、約96%も輸入に頼っており、納豆や味噌、豆腐などの代表的な日本食の元となる大豆がほとんど国内で生産されていないことに危機感を覚えました。そこで、減反政策で休耕田になってしまうところで大豆を作ってもらい、弊社で買い取り加工し、地元の方々に食べていただく仕組みを構築しました。その循環の輪が拡大していけば、自然と食料自給率が上がるという考えから、地産地消のサイクルとして、「むすぶプロジェクト」と名付け発足させました。

私たちが各市町村の契約農家さんと築いた地産地消の仕組みは、今では学校給食にも取り入れられています。また、素材にこだわって商品化した「あさ月糸」というわら麦納豆は、その品質と味わいが評価され、栃木県にある伝統的なホテルで朝食として提供されるようになりました。

新工場設立、3本目の矢として始まった「オートミール事業」

―編集部:オートミールに関する事業を始められたきっかけについて教えてください。

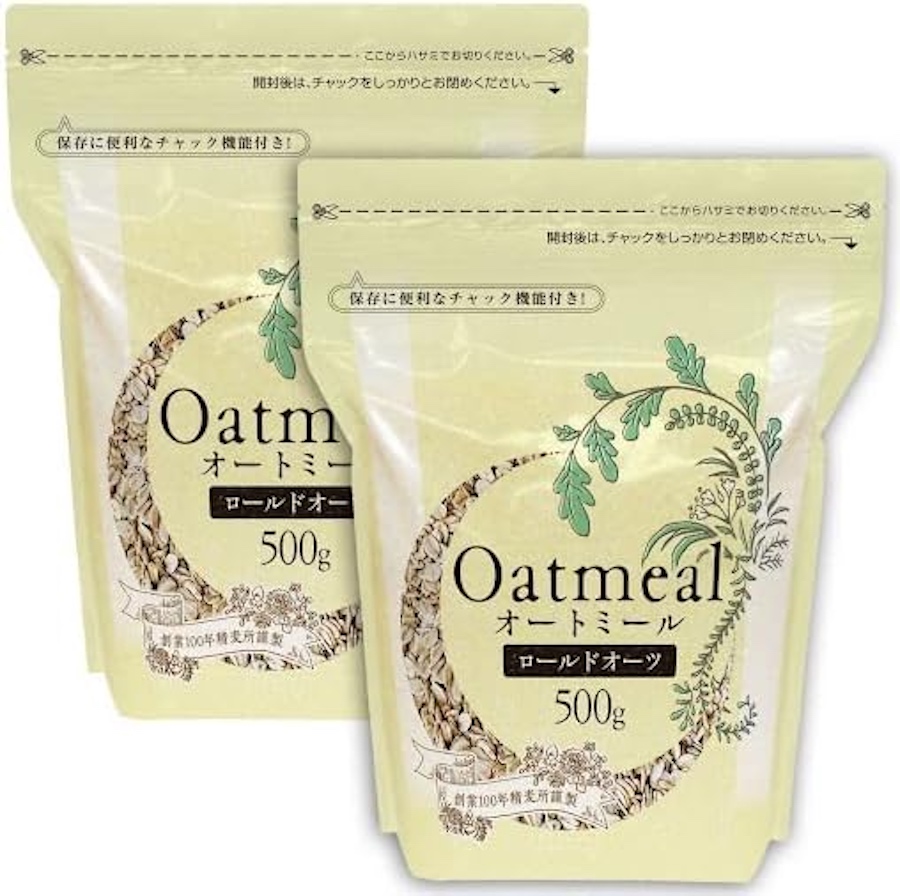

勅使川原社長:平成28年、精麦の設備も老朽化してきたので、新しい工場の建設を検討しました。しかし、精麦関連だけで新工場を設立することにはリスクがあると感じ、3本の矢として、これまでの大麦に加えて、もち麦とオートミールを始めました。オートミールを選んだ理由は、当時取引のあった商社さんから、「勅使川原さん、オートミールの供給をやってみませんか?」というお話をいただいたからです。そこで、ロールドオーツを生産してメーカーに原材料として供給するために、大量の資金を投資して品質レベルの高い厳しい審査もクリアできる選別ラインを設置しました。

しかし、機械を設置したにも関わらず、メーカー側の在庫過剰や売上減少などの問題で、結果3年も動かせませんでした。

令和元年に入ると、徐々に社員もざわつき始め、方針転換を決意。ナショナルブランド用のパッケージを作り、令和2年からスーパーやドラッグストアでの販売を始めました。

現在では、NB戦略・PB戦略・委託加工の3本柱でオートミールに関する事業を行っております。

―編集部:勅使川原精麦所ならではの、こだわりなどはありますか?

勅使川原社長:現在、市場には様々なオートミールが出回っていますが、その多くは海外から輸入したものをリパックしたり、海外製のパッケージのまま販売されています。品質に対する意識が高い日本人のニーズに応えるため、弊社では選別工程だけで6工程、パッキング後にさらに2工程を経ています。品質は弊社の生命線と言っても過言ではないほど、非常にこだわっています。

特に生のまま食べると、各商品の味がかなり違うことがわかります。世界中から取り寄せたものを食べ比べて味を確認した結果、フィンランド産が最もナッティーで香ばしさがあり、おつまみとしてそのまま食べられるほど美味しく、日本人の口にも合う味だと感じました。そのため、弊社ではフィンランド産のロールドオーツを使用しています。

―編集部:現在、大手ホールセールでも販売されていますが、お取引はどのように決まったのでしょうか?

勅使川原社長:きっかけは社員からの一言でした。大手ホールセールの会員である社員が「いつ行ってもオートミールが品切れで入荷しない」と話しており、これはチャンスだと思い問い合わせをしました。すると30分後には返信があり、壬生倉庫店のオープンと同時に日本企業として初めてオートミールの導入が始まりました。

その後大手ホールセール専用大型パッケージの作成も開始しましたが、ウクライナへのロシア侵攻による影響に直面しました。原油や燃料代の高騰、さらに小麦やトウモロコシの供給も停止し穀物相場は倍近くにまで上昇。当時は年1回契約で調達していましたが物流不安定化により追いつかなくなり、結局年3回程度に細分化して調達を開始しました。お客様へ供給を止めないよう現在でも倍近くの在庫を確保し倉庫に積み上げ対応しています。

―編集部:大手ホールセールへの導入後、変化などはありましたか?

勅使川原社長:反響は想像以上でした。壬生倉庫店のオープンを記念して放送された特集番組で、地元企業として弊社も取材を受けたのですが、地元の方や業界の方から「見ましたよ」と声をかけていただいたり、会社ホームページへのアクセス数もかなり伸びました。

今でも続く変化としては、大手ホールセールとの取引を機に「FSSC22000」という食品安全マネジメントシステムに関する国際規格を取得したことです。取得難易度は高いのですが、大手ホールセールとの取引にあたり必要だと考え健闘し、今年の3月にわずか8ヶ月ほどで取得することができました。 FSSC22000を取得していないと取引をしないという大手企業様も多く存在するので、今後の取引先の企業の幅はとても広がったと感じています。

商品開発と新境地への挑戦

―編集部:今後、勅使川原精麦所としての目標や展望はありますか?

勅使川原社長:もち麦やオートミールなどにもたくさんの種類があるので、オートミールであれば、スティールカット・オートグローツ・インスタントオーツなど、ラインナップとしてそれぞれの特性に合った使い方を消費者の方にご案内し、そのまま食べられる商品や電子レンジで温めるだけなど、手間をかけずに召し上がれる商品を開発したいと考えています。

最終的にいつかは、農業に携わり農作物を作るというチャレンジをしてみたいと思っています。 農家を営んでいる方は、JA(農業協同組合)に加入している方が多いですが、JAからの指示に従って肥料や農薬を使用して、指示された作物を作ってという自分から何かをするという習慣がなくなってしまっている仕組みはよくないと考えています。自分で市場調査を行い、消費者のニーズを把握、マーケティングも自身で行いながら農作物を作るという取り組みを行いたいです。

コロナ禍で急成長した食品分野「オートミール」について

―編集部:これからオートミール事業への参入を考えている方々へ、新境地への挑戦、オートミール事業の経験をされている勅使川原様のご経験を元にアドバイスをお願いします。

勅使川原社長:コロナをきっかけに、ブームに拍車がかかったオートミールですが、通常ブームはある程度のところまで行くと落ち着くのに対し、日本人は結局お米が好きなので、玄米や雑穀米に続く第4の米として定着すれば、オートミールの人気はそこまで落ちないと予想しています。また、オートミールは使い方が自由で多様性があるため、新しい使い方も増え、身近なコンビニやスーパーでも調理済みのオートミールが並べられれば、人気がさらに加速すると思います。ただ、せっかく認知が広がり始めているので、消費者の方に”オートミール=まずい”というイメージを抱かせてしまわないよう、品質の悪い粗悪なものが普及しないよう配慮することが重要ではないかと思います。

勅使川原精麦所

公式HP:https://www.teshigawara.jp/

勅使川原精麦所公式ショップ「麦の庭」:https://www.rakuten.ne.jp/gold/mugi-teshi/

楽天ショッピング:https://www.rakuten.co.jp/oraga/

Yahoo!ショッピング(納豆・ぬか床「おらが」):https://store.shopping.yahoo.co.jp/oraga/

Yahoo!ショッピング(麦の庭):https://store.shopping.yahoo.co.jp/mugi-teshi/

文章・取材/渡辺恵伶奈(Oatmeal BUSINESS 編集部) 写真/高尾亮太 構成/毛利努(MORRIS STRATEGY & DESIGN CONSULTS,LLC.)