代替肉の研究開発を行い、創業7ヶ月でネクストミーツをアメリカ市場へ上場させたヒットメーカーの法則とは!?「石塚孝一氏×加藤隆生氏」スペシャル対談【前編】

成長著しいオートミール市場を制するのは誰だ?流行を生み出した成功体験者だけが知っている勝利の法則にその答えがある!?“ヒットメーカーの法則”とは食品業界で成功をおさめたキーマンと 各界で流行を生み出したプロデューサーの会話から次の食カルチャーを創造するヒントを紐解く 至極のクロストークコンテンツ。

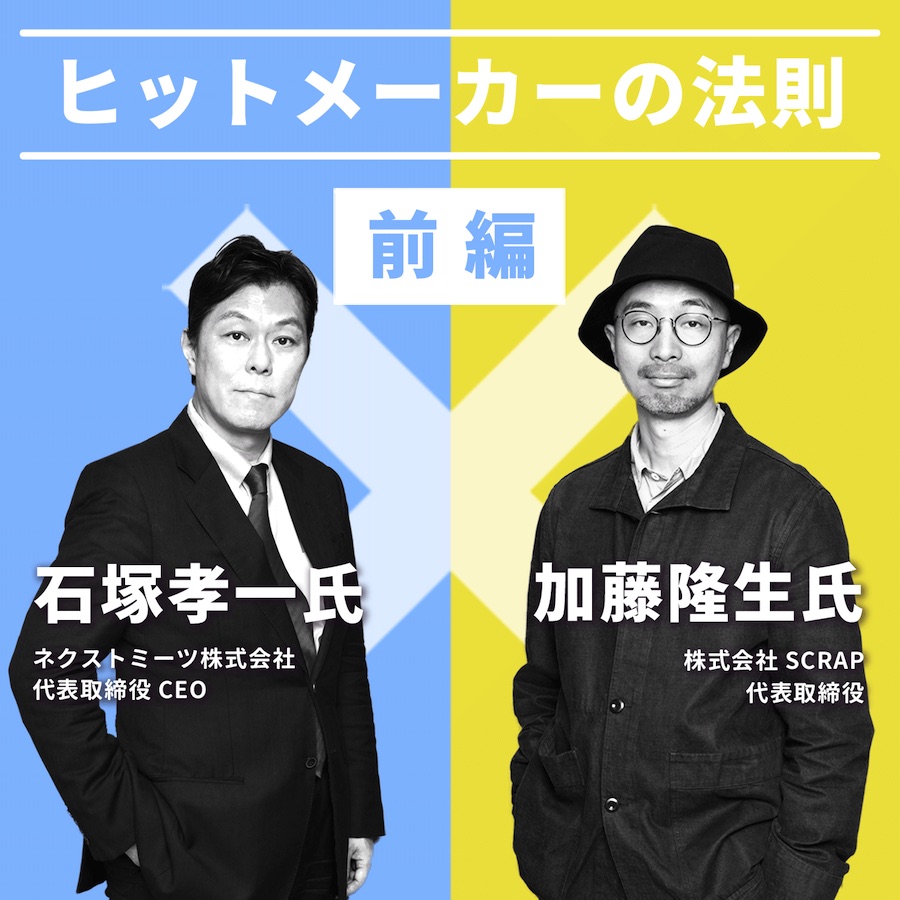

今回はこちらのおふたりをゲストにお招きしました。

サステナビリティファーストで代替肉「NEXT MEATS」を世界へ

代替肉の研究開発を行い、創業7ヶ月でネクストミーツをアメリカ市場へ上場。圧倒的なスピード感で、国内外に事業を展開する。より良い地球環境を次世代へつなぐため、食に新たな選択肢を提案し、世界に挑む。

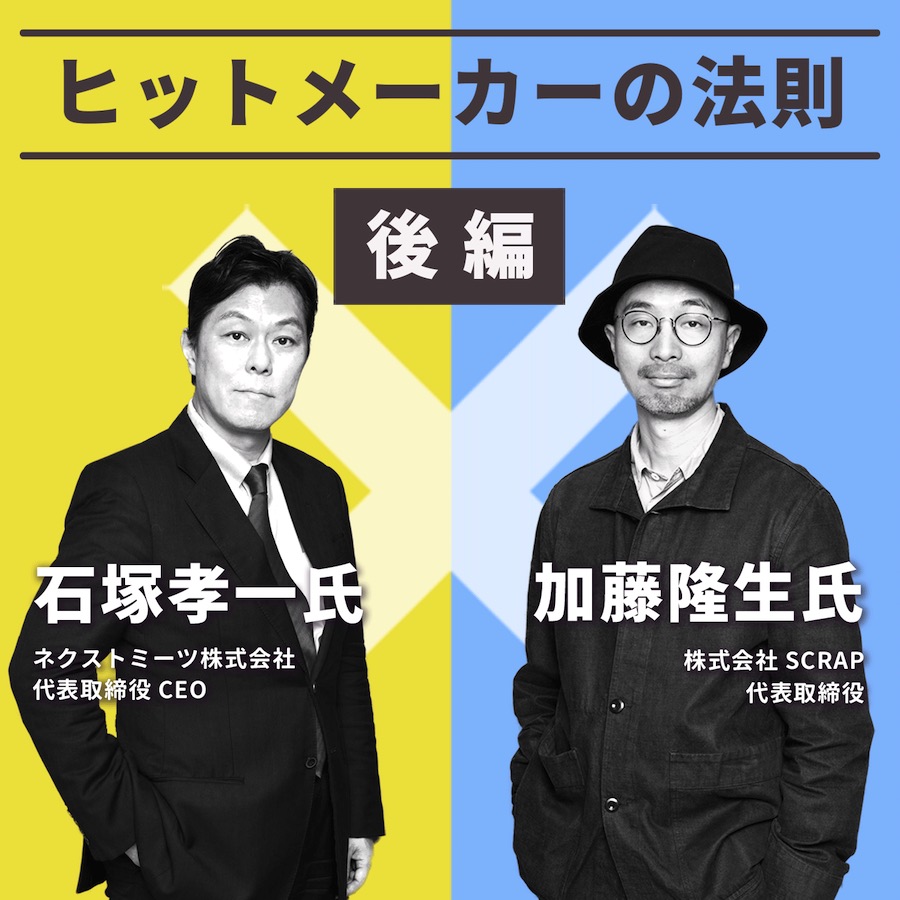

NEXT MEATS Holdings CEO ⽯塚孝⼀⽒

リアル脱出ゲームを企画、体験型ゲーム・イベントの絶対王者

いまや老若男女が熱狂する「リアル脱出ゲーム」の生みの親。2007年京都での初公演と共にそのイベントの賞賛がSNSで火が付き、以降は全国展開と大型タイアップによる圧倒的な存在へ。年50以上のイベントを実施、全国に15店舗の常設店を構え進化した同社をさらなる高みに導いている。

株式会社SCRAP 代表取締役 加藤隆生氏

今回の「前編」では、NEXT MEATS Holdings CEO ⽯塚 孝⼀⽒が“ヒットメーカー”になられるまでのバックグラウンドから、現在“ヒットメーカー”として活躍されている現状について、株式会社SCRAP 代表取締役 加藤隆生氏にお話をナビゲートしていただきます。

まずは⼀⼝も⾷べることなく、アジア全域のフランチャイズ契約を締結したというウェイバックバーガーズのお話から

石塚CEO:はじめまして、宜しくお願いします。

加藤社長:宜しくお願いします。

石塚CEO:このお店、ウェイバックバーガーズ表参道店に来られるのは初めてですか?

加藤社長:お名前は存じ上げていたのですが、今回が初来店です。

石塚CEO:実は、私このウェイバックバーガーズというハンバーガーチェーンのアジア代表も兼任しているので、ぜひ加藤社長をお招きしたいと思って、今回の対談場所をここにしていただきました。

加藤社長:あれ?NEXT MEATS HoldingsのCEOで、他にも多数起業をされていると聞いていましたが、こちらも石塚CEOが手がけられていたとは、驚きです。

石塚CEO:このウェイバックバーガーズは全米TOP10に入るアメリカのハンバーガーチェーンなのですが、いわゆるファーストフードではなく、スローフードな高級グルメバーガーのブランドです。コロナ禍の真っ只中、日本で最初に緊急事態宣言が発令された日にアメリカ本社へ連絡して、まずは日本で1号店を直営でローンチさせるので、アジア全域のマスターフランチャイジー契約をしたいと申し入れをして、まず日本の契約を締結し、インドや中国などその他10か国は優先交渉権を獲得。2022年3⽉にこの表参道店がオープンしました。

加藤社長:日本中が不要不急の外出を控えましょうというタイミング、外食産業としては、どん底のイメージだった実店舗型飲食店経営に踏み切った、しかも日本初上陸のブランドをローンチさせようと考えた理由はどのようなものだったのでしょう?

石塚CEO:前述と重複してしまうのですが、ウェイバックバーガーズは古き良き時代のアメリカを再現したスローフードドで⾼級路線のグルメバーガー店です。ニューヨーク州マンハッタンなど、時間に追われ、ファーストフードが好まれる仕事の忙しい⼈が多い都市部のオフィスエリアには店舗がなく、例えば近いエリアでもニュージャージー州のように、可処分所得が高い人が多く、ゆっくりと⾷事を楽しみたいという⼈が密集する郊外住宅エリアへの出店戦略に重きを置いていました。ですので、コロナ前から地元密着型の「実店舗+デリバリー」の仕組みが既に出来上がっていたこと。コロナで人々が「巣ごもり+在宅ワーク=都市部の空洞化」という現象が起きたことから、ウェイバックバーガーズの強みが活きて、対前年の売上が126%の上昇をしました。

ちなみにグルメバーガーとして⽇本の若者にも⼈気の競合ブランドが非常に高いので、コロナ禍で得たウェイバックバーガーズへ認知度と味に対する評価と魅⼒、その基盤は今後揺るぎないものになるだろうと考えたのが元々の理由ですね。

加藤社長:なるほど、では石塚CEOもその高級グルメバーガーの味に惚れ込んだという訳ですね。

石塚CEO:いえ、私は一口も食べることもなく、米国本社へビジネスのオファーをしました。コロナ禍にも関わらず、ハンバーガー大国のアメリカで一際目立つ売上成長をしていたので、「なんだ?このバーガーチェーンは?」しかも「世界40カ国でFC展開している」というデータを見て、その数字自体がバーガーの美味しさを実証していると感じました。私の味覚を信じるよりも、まずは数字に惚れたというのが正直なところですね。でも、契約を交わした日には、米国本社でちゃんといただきましたよ。

加藤社長:お味はいかがでしたか?

石塚CEO:「これは、おいしいなぁ」と感じました。やはり、数字は嘘をつかないなと。

ファイナンスありき、事業ポートフォリオを加えて、企業価値を増大させるという大技の決め方とは!?

加藤社長:普段、飲食関連の方とお話をする機会がないので、今日は珍しい話が聞けて面白いです。

石塚CEO:私、このウェイバックバーガーズの仕事が人生初の飲食事業なんですよ。

加藤社長:え?そうだったのですか。どうして、ハンバーガーを選んだのですか?

石塚CEO:ハンバーガーはもとより、飲食ビジネスに拘っていたわけではなかったのですが、私はずっと以前から、米国のフィラデルフィアに事務所を構えていまして、ちょうど新型コロナウィルスが世界中で蔓延する前に、何かアメリカのブランドを日本に持って帰りたいと考えていました。当時、様々な業種の企業をリサーチしていたのですが、その中にこのウェイバックバーガーズがありました。

コロナ前の時も出店戦略がニッチで面白いなとベンチマークをしていたら、コロナ禍でとても業績を伸ばしていたので、さらに深掘って分析をしました。そうすると、ハンバーガー大国であり、世界一の激戦区であろうアメリカで30年以上の社歴、未上場会社ながら、既に世界40カ国にFC進出済み、なのにインド・中国を含むアジアにはまだ1カ国も進出していない。トドメは高い対前年成長率。これは絶対チャンスだと思ってオファーをしました。

加藤社長:たしかにコロナ禍でも数字を伸ばせる実力があったことはチャンスと理解できるのですが、石塚CEOがチャンスだと感じられたのは「アジア初上陸」というPR効果を狙った観点ですか?または他の目論見があったからなのでしょうか?

石塚CEO:たしかに「アジア初上陸」も良いと思いましたが、1番は「ファイナンス目線」でした。まず興味を惹かれたのは、大体ハンバーガーチェーンは自ら上場している企業か、もしくは上場している大きなグループに買収された企業かの2種類というのが多いのですが、ウェイバックバーガーズは過去に上場を計画していたにも関わらず、結局は上場せずに創業者が引退して、現在の経営者へ株式を引き継いで、未上場のままの企業だったことでした。

次に、米国以外では欧州と中東を中心に約40カ国以上に進出していて、世界の店舗総数は契約ベースで既に600店以上。なので、あとはアジアさえ抑えれば一気にグローバルブランドが完成できる。そこを私が担いつつ、さらに上場スキームも提供すれば、大きな企業価値をもたらすことができる。そう考えたからです。

世界的知名度のハンバーガーチェーンは株のバリューが総じて高いです。みなさんご存知のM社さんは時価総額が約25兆円、ウェイバックバーガーズの競合S社は世界約300店舗を展開、このコロナ禍で株価がほぼ半減したとはいえ、それでも3000億円以上の時価総額を誇っています。重複しますが、ウェイバックバーガーズは現時点で契約ベースではありますが600店以上です。それでいて未上場だった。

加藤社長:なるほど、単なる飲食店経営の視点とは訳が違いますね。話の展開が一気に加速してきました。上場は日本で考えられているのですか?

石塚CEO:いえ、米国市場です。そして、すでに上場は済ませました。

加藤社長:えっ?もう上場されたのですか?

石塚CEO:はい。SPACという方式を使い、私が管轄している WB Burgers Asia社の下にWB Burgers Japan社というマスターフランチャイジー契約を持つ会社を紐づけ、まずは米国店頭市場に上場を済ませました。今後は⽶国本社と協議をして、さらなる企業価値を⾼め、更なる上の市場に上場するための展開を進めて行く予定です。

加藤社長:米国証券市場とは、さらに意表を突かれてしまいました。

石塚CEO:まずは米国の証券取引委員会であるSECの承認を取り、米国店頭市場に上場しておけば、世界中の市場での上場が容易になります。東証から世界の市場へ展開するのは、なかなかハードルが⾼いのですが、米国からだとそれが低くなるので。

加藤社長:アジア圏のマスターフランチャイズ会社だけが上場をして、米国本社の心象は悪くならなかったのですか?

石塚CEO:逆に喜んでくれています。アジア圏の会社であろうと「WAYBACK BURGERS」という銘柄が 米国証券市場での上場を成し遂げたので、投資家やメディアからも様々な点で注⽬を得られました。結果、良い情報がどんどん集まって来ていますので、ビジネスを進める上で⾮常にメリットが高い。先⽇も本社の幹部とシンガポールへ⾏って、「WAYBACKBURGERS」と「NEXT MEATS」の共同記者発表を⾏ってきましたし、⽶国本社とはグローバル戦略で益々絆が強まりました。

加藤社長:ファイナンス目線、私は今までそういう観点で仕事をしたことが無かったので、メチャクチャ面白いお話です。なるほど、そしてここで植物性100%の代替肉「ネクストミーツ」のお話に繋がってくるのですね。

石塚CEO:その通りです。今やアメリカ 西海岸の年を中心にベジタリアン・ヴィーガンの⼈⼝が急激に伸びているのに、世界中の WAYBACK BURGERS にはヴィーガンメニューが存在していませんでした。なので、私がアジア 1 号店の表参道店のオープンを計画する際に「私が CEO をしているネクストミーツをヴィーガンメニューとして採⽤してみてはどうか?」という提案をしたところ、まずは⽇本限定という条件付きで「NEXT VEGAN BURGER」が誕⽣しました。今では本国本社がとても気に⼊ってくれていて、このメニューを導⼊して世界中に広めていこうという展開になっています。

このように、ファイナンス⽬線で彼らとジョインした結果、私の関わる会社とのビジネスシナジーも⽣まれ、それが事業ポートフォリオに加わり、結果として WAYBACK BURGERS全体の企業価値の増⼤に繋がった。逆にネクストミーツ側からの視点でみると、ネクストミーツをより多くの⽅に召し上がっていただく機会として、⽇本よりヴィーガン⼈⼝の多い世界40か国、600 店舗以上「WAYBACK BURGERS」の販路の可能性を得ることができた。ネクストミーツは植物性 100%の代替⾁を⽣み出す会社なのですが、あと私は「ドクターフーズ」という培養⾁を⽣み出す会社も経営しています。

1950年、世界の人口は 25 億人でした。それが 1990 年には 50 億⼈を突破し、現在は約 80億⼈。これからも世界の⼈⼝と富が増え続けると想定すれば、⾷料不⾜、特にタンパク質が枯渇することは⽬に⾒えています。同じ仕事をするのならば、世の中に役立つ価値、技術、解決をもたらす事をしたい。それもグローバルな規模で。それが色々な経験を経て辿り着いた私の仕事のやりがいです。

エリート街道から、まさかの波乱万丈の人生モードへ突入!?

加藤社長:私とは全く別世界の道を歩まれている方だなという印象なのですが、エキサイティングで勉強になる話が多く、石塚CEOへの興味がどんどん増してきました。ちなみに生い立ちや、現在の職に至るまでの経緯をお聞きしても良いですか?

石塚CEO:もちろんです。⽣まれは北海道の⼩樽です。雪国なので幼少期はスキーの環境が充実した⽣活で育ちました。⾼校卒業後にアメリカへ留学。当時⽇本はバブル経済で豊かな時代、逆に⽶国は貿易⾚字と財政⾚字という双⼦の⾚字を抱えた苦しい経済の時代。ゆえに⽶国⼈が⽇本⼈を経済の敵のように見ていたので、それを教育で是正したくて当時はアメリカで教員になりたいと思っていました。しかし、後に教員になるだけでは世界は変えられないだろうと考えを改め、小学校の頃からプログラミンを学ぶなどIT関連が強かったので、これから世界ではITと英語が必要になるだろうと思い、アメリカで国際経営学を専攻し、⼤学へ進みました。

これ以上は体力的に無理というほど勉強を頑張り、大学を飛び級で2年で卒業して、新卒で入社したのがトムソン・ロイターというグローバル企業の⽇本⽀社です。ロイター通信といえば知っている⽅も多いと思いのではないでしょうか。そこで入社して最初に渡された仕事が「とある⽇本の企業がヨーロッパで発行した債券の⽬論⾒書を読んで完全に理解しなさい」いうものでした。グローバル企業の⽀社でしたので、⽬論⾒書はもとより、上司同僚、社内メールもすべて英語だったので、⽇本にいるのに日本語を仕事であまり使わないといった仕事環境でした。

加藤社長:そこがファイナンスを学んだ原点ですか?

石塚CEO:はい、主にコーポレートファイナンスというものを学びました。金融には「プライマリーマーケット」と「セカンダリーマーケット」というものがあります。「プライマリー」というのは、企業や国・地⽅⾃治体などが株式や債券を発⾏して資⾦調達する市場のこと。まずは「なぜ会社や国は資⾦が必要なのか?」というプライマリーを徹底して勉強しました。当時、⽇本で M&A をしているような投資銀⾏と呼ばれるところとは全て会って話をしていたと思います。そして、その後「セカンダリー」といって、プライマリーで発⾏された株式や債券を取引所で売買する市場、要するに2次流通について学んだという経緯です。トムソン・ロイターには9年弱ほど在籍しました。

加藤社長:その後のキャリアはどのような道のりだったのでしょう?

石塚CEO:当時中国が物凄い勢いで経済成⻑をしていた時にお声掛けをいただいて、中国資本の⾦融情報サービス会社へ転職しました。その後、プライベートエクイティを個⼈で立ち上げて、半年で数億の利益を出し、その資金で会社を買収し、そこからファイナンスをかけて、さらに会社を買収していきました。若かったので、怖いもの知らず。そして、そういう経験をすることが楽しかったです。

加藤社長:すごい速度ですね。それが今の成功に繋がったのですか?

石塚CEO:いえ、マネジメントのトラブルで、所有会社も資産もゼロになりました。

加藤社長:とんでもない、オチですね。凄まじいです。そして、ゼロリセットの状態から、どのような道に進まれたのでしょう?

石塚CEO:本当にゼロな状態だったのですが、ある企業の会⻑さんから声を掛けていただいて、そこそこ大きな会社の経営を1年間させていただき、そして次はファンドから依頼を受け、東証⼆部の会社の代表をして欲しいと⾔われてまた 1 年間その会社の社⻑をしました。

加藤社長:そして?

石塚CEO:そのあと、ハーバードビジネススクールへ進みました。

加藤社長:そこでまたビジネスをリセットするとは!?その時は39歳くらいの時ですよね。ハーバードへ入学した理由はどんな理由だったのでしょう?

石塚CEO:ロイター社勤務時代に青山学院大学のMBAを修了していましたので、もう少し勉強したいなと思い、30歳の頃、東大の博士後期課程を受けた事があるのですが、一次の筆記は合格でしたが、二次の面接で落ちまして。のちにハーバードビジネススクールにAMPという高度なマネジメントを学ぶ過程があるのを知り、アプライしたところ、入学許可を頂きました。ハーバードビジネススクールでは数多くのケーススタディをこなし、多くの友人に恵まれ、今のビジネスでも非常に役に立っています。

その後、いくつかの会社をインキュベートして進めているタイミングで、国連が SDGs という持続可能性のテーマを全世界に投げかけていたのですが、その時に「⼈類はこれから絶対にタンパク質が枯渇するな」「持続可能性の社会にはタンパク質が必須だ」と思ったので、友⼈が立ち上げた代替⾁の会社にジョインしました。それが「ネクストミーツ」です。

そして、代替⾁だけではなく、今後は必ず培養⾁の時代が来ると感じたので、その会社を作った。それが「ドクターフーズ」。そして、それらのタンパク質をおいしく、たくさん流通させたい。その販路が「WAYBACK BURGERS」だった。そういう流れです。

加藤社長:エリート街道まっしぐらから、破天荒で波乱万丈の道のりを経由されましたが、結局、素晴らしい人生のストーリーに辿り着かれたのですね。石塚CEOのキャリアはめちゃくちゃ面白かったですし、ファイナンス目線でビジネスを構築していく事や、世の中に役立つ価値・技術・解決をもたらす仕事に的を絞られている事、そして世界的なスケールで物事を捉えられていることがとても刺激になり、とても楽しませていただきました。

>>>老若男女が熱狂する「リアル脱出ゲーム」を生み出したヒットメーカーの法則とは!?「石塚孝一氏×加藤隆生氏」スペシャル対談【後編】

取材・文章・構成・取材コーディネート/毛利努(MORRIS STRATEGY & DESIGN CONSULTS,LLC.)取材協力/工藤実衣菜(Oatmeal BUSINESS 編集部|MIIand)